城市建设学院新生报到众生相

发布时间:2011-09-17 来源:城市建设学院 阅读次数: 【字体: 大 中 小】

袁院长在迎新点处指导

8月30日,我院迎来了11届的新生,早上7点多,欢迎新生的高年级同学刚刚准备好,已经有新同学陆续来报到了。不一会,校道上到处是新生和家长们的身影.校园呈现出一派热闹非凡的景象。

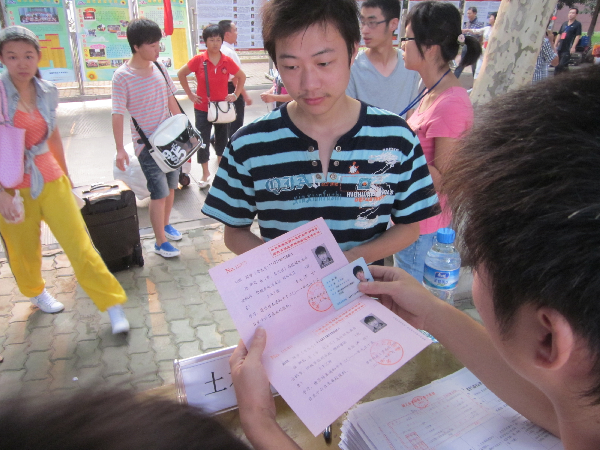

在城市建设学院的报到处,报到的同学一个接着一个,只见负责接待的学长学姐们热情地欢迎他们,耐心地指导新生们办理报到入学的各种手续:填表格,交档案,领手机等。讲解完注意事项,有些热情的同学更是带领着新生和家长们到各区域一项一项地办理各种手续。等他们把全部的手续办妥了,学长学姐们或是迎新的志愿者们又把他们带领到宿舍报到,虽然炎炎烈日照烤着他们,但丝毫没有打消他们的热情.在新生报到处,我们看见不少有趣的场景:初来乍到的新生们似乎还没意识到他们已离开熟悉的环境,依然用着家乡话和接待处的同学们交谈着,听得他们面面相觑;有些缺乏动手能力的新生们办起入学手续来手忙脚乱的。幸好,有大家的帮助指导,新生们有条不紊的完成了报到手续。

每一个经历大学的人都会对自己的初来乍到感到历历在目。那时的青涩,那时的新鲜,那时的好奇,都是如此无法忘怀。这种回忆不只属于我们90后,每个时代的大学新生,入学的场景和感受都非常有时代特色。上世纪50年代,新中国刚刚成立,各项建设方兴未艾,国家急需各方人才。当时,考上大学如同考中状元,既光荣又热闹。“状元”被周围的邻居簇拥着,又是送鸡蛋,又是送烧饼。浩浩荡荡的一群人,一直把即将迈入大学的学子送到汽车站,然后学子就用扁担挑着被子、席子等行李,一个人踏上了求学之路。而20世纪60年代的大学新生有两个最突出的特点:一是戴眼镜的多,二是穿补丁裤子的多。上世纪七十年代末恢复高考,大学新生们都热泪盈眶。当时的大学新生都有一套标准装备--穿着白衬衫、军衣、军裤,别着毛主席像章,斜挎军绿色书包,脚蹬解放鞋,女孩子还有招牌的马尾辫。到了上世纪九十年代,老百姓的生活水平不断改善,能够入读大学的孩子也越来越多。那时候高校开始扩招,新生锐意风发,对名校的向往也蔚然成风。

到了2011年的"90后"入学,场面可用"壮观"来形容,不少家长坐着火车、飞机,开着汽车一路"保驾护航",报到现场也是大包小包琳琅满目。教育工作者坦言,在物质相对富足的年代,大学生尤其需要学习前辈的独立精神。“我的身份证号?”听到迎新工作人员提问,某生一脸茫然地回头向身后的妈妈求助。妈妈则像背口诀一样流利地说出了女儿的身份证号码。这一幕相信在你我的身边就发生过。记者发现,在几天的迎新过程中,类似于这名学生这样的行李家长拎、信息父母填的“甩手新生”屡见不鲜。有的新生凡事靠父母包办不说,对父母行动太慢还大发脾气。这让我很不理解。针对“甩手新生”的现象,我认为,首先家长应调整心态,放心大胆地让孩子自己去闯,“很多90后都是独生子女,加上爷爷奶奶、外公外婆,一个小孩几乎有六个大人照顾。”更为重要的是,整个社会应该形成健康良好的教育氛围,让孩子从小养成独立自主的习惯。

但是也不是每个90后都是这样,任何社会现象都不能套用在每一个个体身上。随波逐流的人固然不少,但也有那些特立独行的“标杆”时刻提醒着我们。那些一个人踏上远行的列车,一个人背着3个包步履阑珊地前行,一个人穿梭于体育馆完成繁杂手续,一个人清理布满灰尘的寝室,一个人走进陌生环境的莘莘学子们并不意味着他们深陷孤独的牢笼,而是向我们呐喊出独立的宣言。这类同学在我们身边的更不会少.我们也不会忘记,因为他们是如此的让人肃然起敬。虽然他们的队伍并没有“甩手新生”那么庞大,他们却更加引人注目,让人驻足,也许就是这种“独特与独特”才让他们如此可爱。其实是否要家长陪同报名并不是重点,毕竟,有些关爱并不等于溺爱,送不意味溺爱,不送也不是不爱,父母陪送的孩子也未必娇气。因为上大学是人生的一件大事,父母只要有条件,有时间都可选择陪送,既是为了见证这一时刻,也是表达对孩子的一种亲情。但是当这种关爱过度时,副作用立刻见效,甩手新生就悄然诞生。

对于新生报到的故事总是说不尽道不完,因为我们都曾经经历过,曾经回忆过。我们90后是被吐槽的一代,也是被寄予希望的一代。如今的社会物欲横流,糟粕精华共存,我们不能总是随波逐流以至于散失自我,不能因为物质的丰富而迷失道德的指针。独立是一个成人必须的品质,当我们张扬个性,提倡自由的同时,首先要想一想我们是不是一个独立自主的人,俗话说,先做人再做事。大学是我们奋斗而来的,是我们努力的成果,最后希望新生们能够珍惜自己的劳动果实,在大学里,“书生意气挥斥方遒”!

老师回答家长问题

工作人员在认真核对新生证件